プレスリリース

UPDATE

創造の現場―映画と写真による芸術家の記録

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館(館長 石橋 寛)は、「創造の現場 ―映画と写真による芸術家の記録」展を開催いたします。1953年、ブリヂストン美術館は開館の翌年に映画委員会を発足しました。1964年までに61人の芸術家を取材し、アトリエでの制作風景や日常の様子などを記録した17本の映画を製作しました。また、近年当館は安齊重男(1939-2020)によるアーティストの記録写真を収集しています。本展は映画委員会が製作した貴重な美術映画と取材対象となった芸術家たちによる作品、そして安齊作品を紹介し、日本近現代美術の現場を展観します。

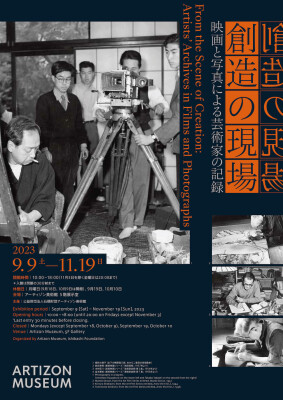

「創造の現場」展 チラシ表面

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

展覧会概要

1953年、アーティゾン美術館の前身となるブリヂストン美術館は映画委員会を発足しました。「美術映画シリーズ」と冠し、1964年までに61人の芸術家を取材して17本の記録映画を製作しました。これらは梅原龍三郎(1888-1986)や高村光太郎(1883-1956)、前田青邨(1885-1977)といった日本の芸術家たちの制作風景や日常の様子を記録した、大変貴重な映像資料です。プロジェクトの発案者は当館創設者石橋正二郎の長男、石橋幹一郎でした。映画委員会の委員長に就任した幹一郎は「本当に美術を愛し、理解に努力している人びとの助けとなり、また芸術の先達たちの動く肖像画を伝える」ことを念願し、事業を主導しました。その結果、1950年代に盛んになる美術映画において特に近代美術の分野で先駆的な役割を果たし、イタリアの国際映画祭で受賞するなど国内外で評価を得ました。

また、近年当館は現代美術の現場を記録し続けた写真家、安齊重男(1939-2020)の作品を収集しています。安齊は自らを現代美術の伴走者と称し、1970年代からアーティストのポートレイトや、一過性のインスタレーション、パフォーマンスなどの撮影を手がけてきました。本展では「美術映画シリーズ」の全貌をご紹介するとともに、その取材対象となった芸術家たちによる作品、そして安齊による写真作品を展観します。当館のコレクションに国内の美術館からの借用作品を加えた約80点で構成します。「美術映画シリーズ」と安齊作品とを並列することで、日本の近現代美術の制作現場を概観することにもなるでしょう。「創造の現場」を捉えた映画と作品の魅力をお楽しみください。

見どころ

1)ブリヂストン美術館映画委員会製作「美術映画シリーズ」を一挙公開

ブリヂストン美術館は開館翌年の 1953 年から 1964 年までに 61 人の芸術家を取材し 17 本の映画を製作しました。日本映画近代化の立役者ヘンリー小谷の甥で記録映画プロデューサーの高場隆史や、抽象画家の小谷博貞、青木繁の一人息子で尺八奏者の福田蘭童らが製作に携わり、記録性だけでなく芸術性にも配慮された内容でした。これまであまり紹介されてこなかったこれらの映画について、その全貌をご紹介します。

2)安齊重男によるアーティストたちの制作現場を捉えた写真約 30 点を展示

安齊重男は自らを現代美術の伴走者と称し、国内外のアーティストたちのポートレイトや制作現場を写真によって記録してきました。当館には安齊が生前自ら選んだ 206 点の写真作品が収蔵されており、それらのなかから特に石橋財団コレクションと関連の深い作家の肖像写真や制作風景などをおさめた約30点をまとめて展示します。

3)日本近現代美術の「創造の現場」を一堂に

「美術映画シリーズ」では 1950~60 年代、安齊重男の作品では 1970 年代以降の日本の芸術家たちのアトリエでの制作風景や日常の素顔などが記録されています。映画には梅原龍三郎が実際に左手に絵筆を持って描く姿や川合玉堂の肉声などがおさめされ、貴重な記録となっています。本展はこれらの映画と写真を一堂に集めて日本近現代美術の「創造の現場」を展観する試みです

展覧会構成

第1章 映画のなかの芸術家たちー美術映画シリーズ

梅原龍三郎、川合玉堂、高村光太郎、前田青邨など美術界の巨匠たちを取材し、アトリエでの制作風景や日常の様子を記録した、ブリヂストン美術館「美術映画シリーズ」。本章では、これらに登場する作家たちの映像とともに彼らの作品をご紹介します。

第2章 写真のなかの芸術家たちー安齊重男

安齊重男(1939-2020)は、自らを現代美術の伴走者と称し 1970 年代からアーティストのポートレイトや、一過性のインスタレーション、パフォーマンスなどの撮影を手がけてきました。本章では、現在 200 点以上所蔵する当館の安齊作品のなかから約30点ご紹介します。

美術映画シリーズ 出演作家一覧

梅原龍三郎、川合玉堂、高村光太郎、鏑木清方、坂本繁二郎、前田青邨

「美術家訪問」シリーズ

伊東深水・川島理一郎・斎藤与里・高村豊周・熊谷守一・平櫛田中・川端龍子

児玉希望・石井柏亭・近藤浩一路・小絲源太郎・木村荘八・北村西望

辻永・中川一政・田辺至、松林桂月・山下新太郎・山口蓬春

梅原龍三郎・中村岳陵・朝倉文夫・中沢弘光・白瀧幾之助・前田青邨

金山平三・奥村土牛・西山翠嶂・堅山南風・飯塚琅奸斎、徳岡神泉・坂本繁二郎

安田靫彦・和田三造・福田平八郎・有島生馬・松田権六・横山大観

高村光太郎・正宗得三郎・結城素明・石川寅治・榊原紫峰、富本憲吉

吉田三郎・小野竹喬・寺内萬治郎・堂本印象・中村研一・鏑木清方・川合玉堂

小杉放庵・野田九浦・斎藤素巌・中川紀元・岩田藤七

清水多嘉示・森田元子・鳥海青児・山本豊市・林武

開催概要

| 展覧会名 | 創造の現場―映画と写真による芸術家の記録 |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | アーティゾン美術館 |

| 住所 | 104-0031 東京都中央区京橋1-7-2 Google Map |

| 展示室 | アーティゾン美術館 5階展示室 |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 観覧料 |

|

| URL |

|

| URL2 |

|

| SNS | |

| 主催 | 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館 |

| 担当学芸員 | 田所夏子、原小百合 |

同時開催

ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン

https://www.artpr.jp/artizon/yamaguchiakira2023

石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 読書する女性たち

https://www.artpr.jp/artizon/womenreading

広報用画像一覧

撮影の様子(左下が梅原龍三郎、右から二番目が高場隆史)

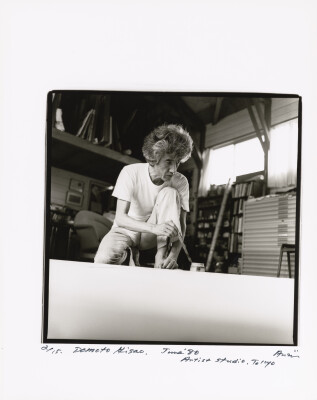

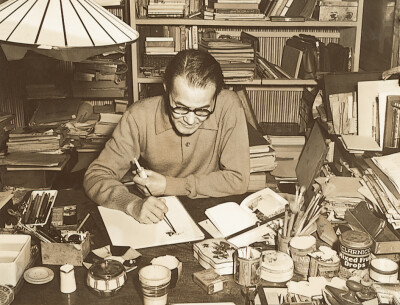

撮影の様子(左下が梅原龍三郎、右から二番目が高場隆史) 安齊重男《堂本尚郎、作家スタジオ、東京、1980年6月》1980/2017年、石橋財団アーティゾン美術館 ©️ Estate of Shigeo Anzaï

安齊重男《堂本尚郎、作家スタジオ、東京、1980年6月》1980/2017年、石橋財団アーティゾン美術館 ©️ Estate of Shigeo Anzaï 川合玉堂(美術映画シリーズ『川合玉堂』1953年より)

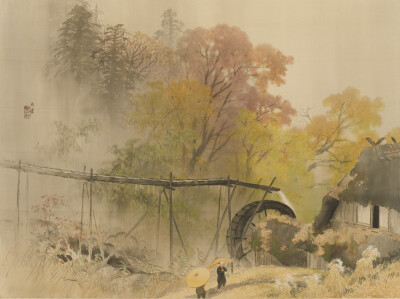

川合玉堂(美術映画シリーズ『川合玉堂』1953年より) 川合玉堂《彩雨》1940年、東京国立近代美術館

川合玉堂《彩雨》1940年、東京国立近代美術館 高村光太郎《手》1918 年頃、東京国立近代美術館、撮影:大谷一郎 *展示期間:2023年9月12日[火]ー11月19日[日]

高村光太郎《手》1918 年頃、東京国立近代美術館、撮影:大谷一郎 *展示期間:2023年9月12日[火]ー11月19日[日] 山下新太郎《供物》1915 年、石橋財団アーティゾン美術館

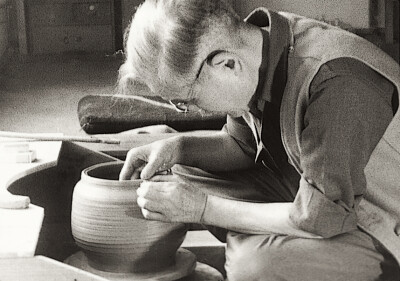

山下新太郎《供物》1915 年、石橋財団アーティゾン美術館 富本憲吉《色絵花柳文水指》石橋財団アーティゾン美術館

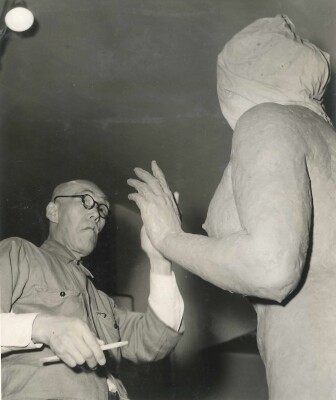

富本憲吉《色絵花柳文水指》石橋財団アーティゾン美術館 高村光太郎(美術映画シリーズ『高村光太郎』1954 年より)

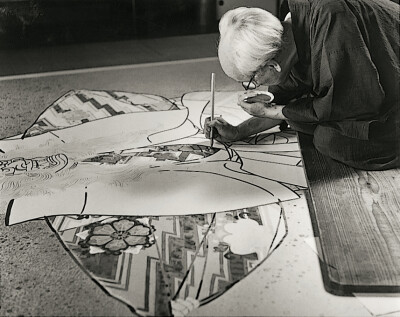

高村光太郎(美術映画シリーズ『高村光太郎』1954 年より) 前田青邨(美術映画シリーズ『前田青邨』1957 年より)

前田青邨(美術映画シリーズ『前田青邨』1957 年より) 木村荘八(美術映画シリーズ『美術家訪問 第2集』1954 年より)

木村荘八(美術映画シリーズ『美術家訪問 第2集』1954 年より) 富本憲吉(美術映画シリーズ『美術家訪問 第 7 集』1958 年より)

富本憲吉(美術映画シリーズ『美術家訪問 第 7 集』1958 年より) 鏑木清方(美術映画シリーズ『鏑木清方』1954年より)

鏑木清方(美術映画シリーズ『鏑木清方』1954年より) 「創造の現場」展 チラシ表面

「創造の現場」展 チラシ表面

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- アーティゾン美術館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降・Safari最新版、Android 6.0以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。