プレスリリース

UPDATE

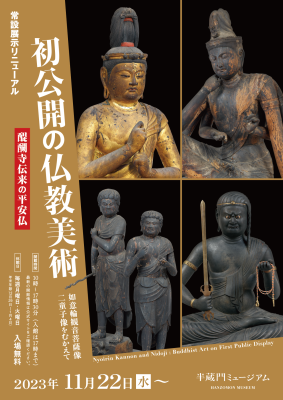

初公開の仏教美術

―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて―

半蔵門ミュージアム(東京都千代田区一番町25)にて、「初公開の仏教美術―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて―」を2023年11月22日(水)より2024年4月14日(日)まで開催いたします。当館では、あらたに京都醍醐寺伝来の平安仏2件を地下1階の展示室「祈りの世界」エリアに迎えることになりました。また、重要文化財である、運慶作と推定される大日如来坐像の像内納入品について、その原寸模型をお披露目するほか、特集展示には初公開の経典、彫刻、絵画をご紹介します。初公開となる至高の仏像とともに、当館の仏教美術をご堪能ください。

如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

展覧会概要

2018年に開館した半蔵門ミュージアムでは、地下1階展示室の「祈りの世界」のエリアの中央に運慶作と推定される重要文化財の大日如来坐像を安置するとともに、両界曼荼羅または仏涅槃図、不動明王坐像を展示してまいりました。この度、京都の醍醐寺から縁あって寄贈され、修復を終えた如意輪観音菩薩像と二童子像を「祈りの世界」の展示空間に迎えることとなり、初公開いたします。

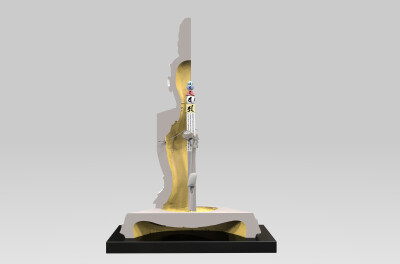

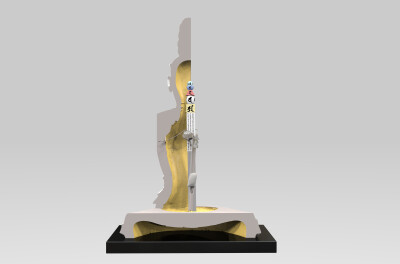

また、重要文化財である大日如来坐像の像内納入品について、X線断層撮影やボアスコープなど科学的調査でえられたデータにもとづき原寸模型を制作しておりました。このほど完成いたしましたので、こちらもあわせて展示いたします。

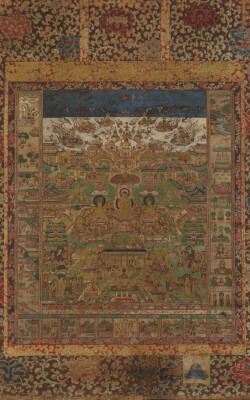

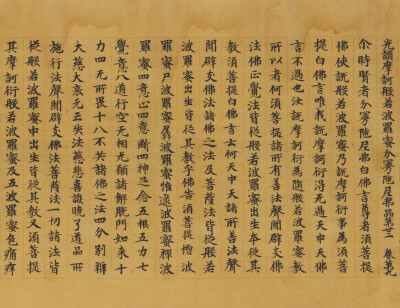

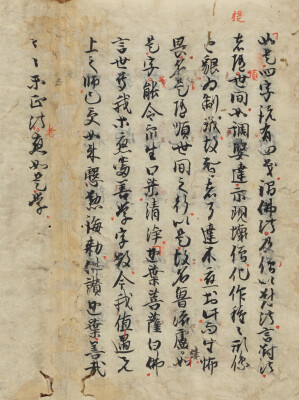

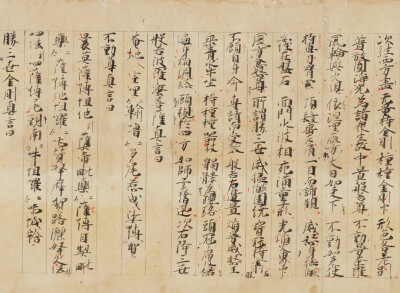

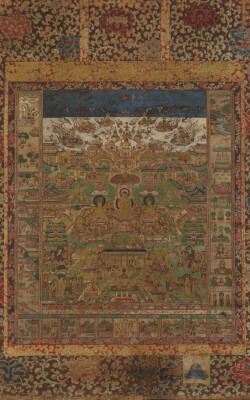

特集展示には初公開の経典・彫刻・絵画を配しました。経典は、大般涅槃経如来性品十四音義や光讃般若経を展示します。また、彫刻は如来立像の残欠とみられる中国の石仏で、北斉時代の製作と考えられるものです。絵画は、倶利伽羅不動明王像、当麻曼荼羅、刀八毘沙門天像、虚空蔵菩薩像などをお披露目します。当麻曼荼羅は下部に中将姫の姿を加えるのが珍しく、8本の刀を手にした刀八毘沙門天像も類例の少ない貴重な作品です。

刀八毘沙門天像 江戸時代 天保4(1833)年

刀八毘沙門天像 江戸時代 天保4(1833)年 当麻曼荼羅 室町時代 16世紀

当麻曼荼羅 室町時代 16世紀 如来像 中国・北斉時代 6世紀

如来像 中国・北斉時代 6世紀

如意輪観音菩薩像と二童子像をむかえた今期、リニューアルされた展示エリア「祈りの世界」と特集展示をあわせて、半蔵門ミュージアムの仏教美術をご堪能ください。

主な見どころ

平安時代 10世紀

醍醐寺の開祖聖宝(832~909)が、上醍醐に結んだ草庵に最初に安置したのは准胝観音菩薩像と如意輪観音菩薩像だったと伝えられ、如意輪観音は醍醐寺にとってきわめて重要な尊です。この像は江戸時代初期に修復され、三宝院持仏堂に安置されたことが知られますが、それ以前の伝来は不明です。『如意輪菩薩瑜伽法要』に説かれ現図曼荼羅中にも描かれる六臂像ですが、右足を左腿の上に跏し、左足を踏み下げて坐る半跏の姿はきわめてめずらしいものです。平安時代、10世紀後半頃の製作とみられます。

平安時代 11~12世紀

不動明王像に随侍する制吒迦と矜羯羅の二童子像。明治時代には、当館が所蔵する不動明王坐像とともに醍醐寺三宝院にあったそうですが、その後、三尊そろって昭和5(1930)年創建の旧伝法学院に移されています。誇張の少ない穏やかな肉どりや静かな動きの把握などに、平安時代後期、11世紀末ないし12世紀初め頃の典雅かつ繊細な美意識がうかがわれます。当時の都で活躍した一流仏師の手になるものでしょう。

納入品解説

初公開 大日如来坐像の像内納入品原寸模型

*協力:文化庁(ボアスコープ撮影)、東京国立博物館(X線断層撮影)

開催概要

| 展覧会名 | 初公開の仏教美術 ―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて― |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | 半蔵門ミュージアム |

| 住所 | 102-0082 東京都千代田区一番町25 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入場料 |

|

| TEL | 03-3263-1752 |

| URL |

|

| SNS | |

| アクセス ・東京メトロ半蔵門線『半蔵門駅』下車 4番出口(地上1階)左すぐ ・東京メトロ有楽町線『麹町駅』下車 3番出口から徒歩5分 ・JR『四ツ谷駅』下車 徒歩15分 ※駐車場および駐輪場はございません ※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、展覧会およびイベント等が中止または変更となる場合がございます。 最新情報は、当館公式サイトをご覧ください。 |

|

講演会・レクチャー

運慶八百年遠忌記念講演会「運慶の晩年と死をめぐって」会場・オンライン併催

運慶が没した貞応2(1223)年12月11日から800年。この機に大仏師の晩年と死をみつめます。

日時:12月9日(土)14:00~15:30

講師:山本 勉(当館館長)

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール(定員60名)およびオンライン開催

対象:中学生以上 参加費:無料

※事前申込(期間:10月11日~11月13日)

講演会「仏像の魂? 心月輪の魅力」会場・オンライン併催

「心月輪」と呼ばれるまるい物体はなぜ仏像の内部に納入されたのか、その理由をさぐります。

日時:2024年2月24日(土)14:00~15:30

講師:佐々木 守俊氏(清泉女子大学教授)

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール(定員60名)およびオンライン開催

対象:中学生以上 参加費:無料

※事前申込(期間:2024年1月10日~1月31日)

【申込方法】当館公式サイトの「お知らせ」または「講演会/イベント」の申込みフォームからお申込みください。

【お問い合わせ先】講演会事務局 Tel 070-4369-8162 Email hanzomon-seminar@tts.co.jp 受付時間:10時~18時 ※土日祝日を除く

スライドレクチャー「展示品の見どころ紹介」会場のみ

特集展示作品の特徴や見どころを、スライドを用いて分かりやすくお話しします。

日時:12月17日(日)14:00~14:40(受付開始13:30)

講師:吉田 典代(当館上席客員研究員)

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール(定員60名)

対象:中学生以上 参加費:無料 ※事前申込不要(当日先着順)

江戸歴史文化講座「大坂合戦と豊臣秀頼・徳川家康」会場のみ

戦国最後の合戦、大坂冬の陣・夏の陣。奮戦した武将や巻き込まれた人々の心情に迫ります。

日時:3月16日(土)14:00~15:00(受付開始13:30)

講師:岡崎 寛徳(当館主任学芸員)

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール(定員60名)

対象:中学生以上 参加費:無料 ※事前申込不要(当日先着順)

同時開催展

百瀬俊哉《グランド上海》1997年 ©Toshiya Momose

会期:2023年11月22日(水)~2024年4月14日(日)

会場:1階ギャラリー

当館の姉妹館である清里フォトアートミュージアム(館長 細江英公氏)が若手写真家の育成を目的として1995年の開館以来継続している活動「ヤング・ポートフォリオ」の約6千点にのぼる収蔵作品の一部を展示します。

半蔵門ミュージアムについて

メインの地下展示室は常設・特集展示エリアからなり、歴史と信仰によって育まれてきた仏像や仏画などの仏教美術と静かに向き合っていただけます。積層する大理石(トラバーチン)の床、壁で構成され、信仰心を呼び起こす、精神性の高い石室のような空間です。ほとんどの展示品はガラスケースに入れておらず、直接鑑賞することができます。設計は平等院ミュージアム鳳翔館や国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館などを手がけた建築家の栗生明氏によるものです。

施設画像ダウンロードはこちらから

運慶作と推定される大日如来坐像

東京国立博物館の寄託から半蔵門ミュージアムの創設・展示へ

当館の代表的な所蔵作品に、運慶作と推定される重要文化財 大日如来坐像(鎌倉時代初期)があります。個人が所蔵していたこの像を、現在の当館館長である山本勉が調査したのは2003年のことです。まもなく像は東京国立博物館に寄託され、2004年4月の公開と同時に、山本が論文「新出の大日如来像と運慶」を発表して運慶作品である可能性を論じました。その後、2008年にNYでオークションにかけられ、運慶作品の国外流出危機という社会的な話題を呼びました。この際に文化財保護の観点から真如苑が像を購入、その年の夏から東京国立博物館の寄託に戻って再公開され、翌年の2009年には重要文化財に指定されました。やがて公開施設として、半蔵門ミュージアムが創設され、2018年から一般公開を開始し、大日如来像は展示室の中央に常設展示されています。

大日如来像の特色と仏師運慶

金剛界の大日如来像は、智慧の象徴である智拳印を結んでいます。現在は失われていますが、当初は宝冠や胸飾・瓔珞などで荘厳されていたのでしょう。像の作風は平安時代末期、鎌倉時代前期に活躍した仏師運慶(?~1223)の作品、とくに運慶が文治5(1189)年に造った神奈川県横須賀市・浄楽寺阿弥陀三尊像と共通しています。像内は上げ底式内刳りと呼ばれる技法で密閉され、五輪塔形の木札や仏像の魂といえる心月輪(水晶珠)などが納められていますが、この技法は浄楽寺にみられるものです。これらの観点から像は、記録にみえる足利義兼(?~1199)が建久4(1193)年に足利・樺崎寺(現在廃寺)下御堂に造った大日如来像にあたると考えられています。

大日如来像のひみつ

大日如来像内の納入品は、2003年に撮影されたX線写真によって確認されましたが、その後のさらなる科学調査によって詳細が報告されています。像内の中央部には、上部を五輪塔形にかたどり、彩色して種子を書き、基部には梵字の陀羅尼を書いた木札が立てられており、その半ばの高さには水晶珠が留められており、その横には舎利を籠めた五輪塔形容器が位置すること、下方には紐束のはいった袋があることなどが明らかになってまいりました。当館では、これらの詳細も展示紹介しております。

また、当館の運慶作とされる大日如来坐像について当館館長が語る「インタビュー」もご参考にしてください。

広報用画像一覧

如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀

如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀 如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀

如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀 如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀

如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀 如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀

如意輪観音菩薩坐像 平安時代 10世紀 二童子立像(制吒迦童子・矜羯羅童子) 平安時代 11~12世紀

二童子立像(制吒迦童子・矜羯羅童子) 平安時代 11~12世紀 制吒迦童子 平安時代 11~12世紀

制吒迦童子 平安時代 11~12世紀 矜羯羅童子 平安時代 11~12世紀

矜羯羅童子 平安時代 11~12世紀 制吒迦童子 平安時代 11~12世紀

制吒迦童子 平安時代 11~12世紀 矜羯羅童子 平安時代 11~12世紀

矜羯羅童子 平安時代 11~12世紀 阿弥陀三尊像 山崎弁栄筆 大正2(1913)年頃

阿弥陀三尊像 山崎弁栄筆 大正2(1913)年頃 虚空蔵菩薩像 江戸時代 17~18世紀

虚空蔵菩薩像 江戸時代 17~18世紀 倶利伽羅不動明王像 鎌倉時代 13~14世紀

倶利伽羅不動明王像 鎌倉時代 13~14世紀 光讃般若経 巻第九 中国・隋時代 7世紀

光讃般若経 巻第九 中国・隋時代 7世紀 大般涅槃経如来性品十四音義 平安~鎌倉時代 12世紀

大般涅槃経如来性品十四音義 平安~鎌倉時代 12世紀 大毘盧遮那成仏神変加持経蓮華胎蔵菩提幢標幟普通真言蔵広大成就瑜伽 平安時代 10世紀

大毘盧遮那成仏神変加持経蓮華胎蔵菩提幢標幟普通真言蔵広大成就瑜伽 平安時代 10世紀 刀八毘沙門天像 江戸時代 天保4(1833)年

刀八毘沙門天像 江戸時代 天保4(1833)年 当麻曼荼羅 室町時代 16世紀

当麻曼荼羅 室町時代 16世紀 如来像 中国・北斉時代 6世紀

如来像 中国・北斉時代 6世紀 大日如来坐像 像内納入品原寸模型

大日如来坐像 像内納入品原寸模型

*協力:文化庁(ボアスコープ撮影)、東京国立博物館(X線断層撮影) 初公開の仏教美術―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて―

初公開の仏教美術―如意輪観音菩薩像・二童子像をむかえて― 百瀬俊哉《グランド上海》1997年 ©Toshiya Momose

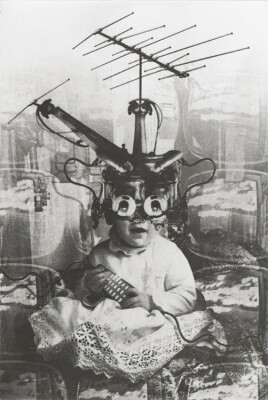

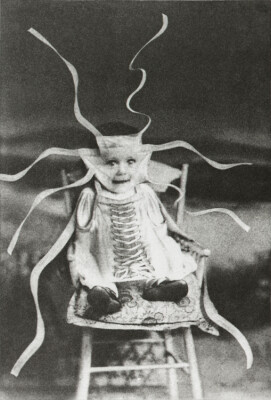

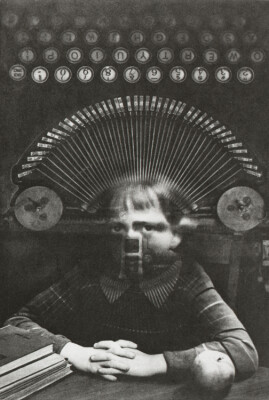

百瀬俊哉《グランド上海》1997年 ©Toshiya Momose Viktor KOEN《PORTRAITS OF THENEVERYOUNG, fromthe series “TASKS &GAMES”》1999年 ©Viktor KOEN

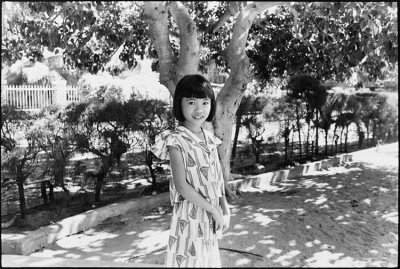

Viktor KOEN《PORTRAITS OF THENEVERYOUNG, fromthe series “TASKS &GAMES”》1999年 ©Viktor KOEN 野村恵子《越南花眼》1995年 ©Keiko Nomura

野村恵子《越南花眼》1995年 ©Keiko Nomura ヴィクトル・コーエン《PORTRAITS OF THENEVERYOUNG, fromthe series “TASKS &GAMES”》1999年 ©Viktor KOEN

ヴィクトル・コーエン《PORTRAITS OF THENEVERYOUNG, fromthe series “TASKS &GAMES”》1999年 ©Viktor KOEN ヴィクトル・コーエン《PORTRAITS OF THENEVERYOUNG, fromthe series “TASKS &GAMES”》1999年 ©Viktor KOEN

ヴィクトル・コーエン《PORTRAITS OF THENEVERYOUNG, fromthe series “TASKS &GAMES”》1999年 ©Viktor KOEN 野村恵子《越南花眼》1995年 ©Keiko Nomura

野村恵子《越南花眼》1995年 ©Keiko Nomura 百瀬俊哉《ハイパーリアル、トーキョー》1997年 ©Toshiya Momose

百瀬俊哉《ハイパーリアル、トーキョー》1997年 ©Toshiya Momose 北野謙《溶遊する都市 #2東京ドーム》1990年 ©Ken Kitano

北野謙《溶遊する都市 #2東京ドーム》1990年 ©Ken Kitano 北野謙《溶遊する都市 #5浦安》1991年 ©Ken Kitano

北野謙《溶遊する都市 #5浦安》1991年 ©Ken Kitano

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 画像データの一括ダウンロード

- 半蔵門ミュージアムの施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降・Safari最新版、Android 6.0以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。