プレスリリース

UPDATE

分離派建築会100年 建築は芸術か?

100 Years of BUNRIHA: Can Architecture Be Art?

京都国立近代美術館

京都国立近代美術館(京都府左京区岡崎円勝寺町26-1)にて「分離派建築会100年 建築は芸術か?」を2021年1月6日(水)より2021年3月7日(日)まで、開催いたします。本展で紹介する「分離派建築会」は日本で最初の建築運動とも呼ばれています。1920(大正9)年に、東京帝国大学を卒業する6人の若い建築家によって結成されました。のちに3名を加えて、およそ8年間に渡り活動をします。本展では、明治からの日本建築を追うとともに、彼らの出発点である卒業設計、また彼らが影響をうけた他分野の芸術運動との関わりを紹介します。

分離派建築会創立時の集合写真 1920(大正9)年2月1日 写真提供:NTTファシリティーズ

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

展覧会概要

大正時代、日本の建築界に鮮烈なインパクトをもって現れた新星たちがいました。日本で最初の建築運動とされる分離派建築会です。大正9(1920)年、東京帝国大学建築学科の卒業をひかえた同期、石本喜久治、瀧澤眞弓、堀口捨己、森田慶一、矢田茂、山田守によって結成され、その後、大内秀一郎、蔵田周忠、山口文象が加わり、昭和3(1928)年まで作品展と出版活動を展開しました。

彼らは、明治から大正にかけて西洋の建築を模した様式的で権威的な近代建築に対立し、新しい時代に見合った建築の形を模索しました。その背景には鉄筋コンクリートの登場や、議院建築(いまの国会議事堂)を建設するにあたって、日本は今後どんな建築様式を選ぶべきかという、建築界を取り巻く議論がありました。

本展覧会では、1920年からはじまる彼らの活動を、「彫刻」「田園」「都市」「家具」といったテーマで、彼らの作品を中心にしながら、ほかにも彼らが参照した建築以外の芸術作品を含めて紹介していきます。また、彼らが設計した建物が、当時の人達の目にはどのように映っていたかを紹介する資料も多く紹介されます。

2020年で結成から100年。本展は、図面、模型、写真、映像、さらには関連する美術作品によって、変革の時代を鮮やかに駆け抜けた彼らの軌跡を振り返ります。分離派建築会が希求した建築の芸術とは何か。日本近代建築の歩みのなかで果たした彼らの役割を、新たな光のもとに明らかにしていきます。

【展覧会 3つのイチオシポイント!】

1.いま世界から注目を集める日本の現代建築、そのルーツを探る

昨今、日本の現代建築は世界から高い評価を得ています。その理由のひとつが、建築と自然との新しい関係による繊細な建築の表現です。そのルーツともいえるのが、分離派建築会です。彼らは、自然主義を掲げた文学運動である「白樺派」からの影響もうけて、過去の様式主義的な建築ではない、自然や自己と対峙する建築を目指しました。日本の現代建築の系譜を探るとき、近代建築の掲げる機能主義では語り得ない、自然や美を探求した分離派建築会の活動は重要です。

2.建築展ながら関連する美術作品、ロダンやマイヨールの彫刻も展示

分離派建築会は権威的な建築を嫌いました。あたらしい建築の形をさぐり、建築だけではない美術へも関心を高めていきます。それがオーギュスト・ロダンにはじまる彫刻でした。本展は建築展ながら、彼らが影響を受けたロダン(国立西洋美術館所蔵)をはじめ、メンバーの一人である石本喜久治が大事にしたオズヴァルト・ヘルツォーク(石本建築事務所所蔵)など、関連する美術作品も紹介していきます。

3.分離派建築会を現代に問い直す、若いアーティストも展示・イベントに参加

分離派建築会の活動は、大学を卒業したばかりの20代の若い建築家によって結成されました。それから100年。彼らの活動を懐古的に振り返るのではなく、現代において新たな解釈のもとで彼らの活動を再考するため、多くのアーティストにも関わっていただいております。展示では、アーティストの上村洋一氏に山田守の設計した建築で収録した音源をもとに音楽を制作していただきました。また、京都会場のイベントでは、アーティストの中村裕太氏、小田原のどか氏、大室佑介氏による批評記事のアップを予定しております。

【展覧会を構成する各章の紹介】

第1章…迷える日本の建築様式

明治に入り、日本の建築界は西洋の文化に追いつこうと、西洋由来の建築様式を受容し展開していきます。明治も終わりに近づく頃、そうした様式受容は一段落し、果たして日本が今後目指すべき建築様式とはなにか?と自問しだすようになります。

こうした分離派建築会誕生の背景となる明治時代から大正初期にかけての建築界を概観します。当時流行した「セセッション式」に関する資料や家具などを展示します。

第2章…大正9年「我々は起つ」

分離派建築会を旗揚げした6人の卒業設計を紹介します。いずれも大きな図面で、次の時代を作るのだという気迫が画面いっぱいから感じられます。彼らは図面のなかに、次の建築の表現を模索しました。

◆トピック1…平和記念東京博覧会―分離派建築会のデビュー

分離派建築会が、はじめて社会的に作品を発表する場となったのが、平和記念東京博覧会(【広報用画像】「平和記念東京博覧会全景」)です。このトピックでは展覧会の資料、また彼らの残した設計図面を紹介していきます。

第3章…彫刻へ向かう「手」

新しい建築の創作を目指して、彼らが注目したのが西洋の新しい彫刻の潮流でした。分離派建築会のメンバーは白樺派によって日本に紹介されたオーギュスト・ロダンの影響を受け、また石本喜久治は渡欧からの帰国の折に彫刻作品を持ち帰ったほどでした。この章では、彼らの彫刻的な習作をコンピューターグラフィックによって再現。また、旧京都中央電話局西陣分局の彫刻などを紹介していきます。

第4章…田園へ向かう「足」

都市の大衆文化から離れた農村に、あたらしい暮らしの夢もみました。この章では田園をテーマにして、堀口捨己による茅葺き屋根の住宅「紫烟荘」や、また瀧澤眞弓が、山本鼎の農民美術運動のために設計した研究所などを紹介します。

◆トピック2…関東大震災―新しい東京

1923年9月1日に発生した関東大震災は、10万人以上の犠牲者を出す未曾有の大災害となりましたが、そこからの東京の復興もまた目覚ましいものでした。分離派建築会の面々も、帝都復興のなかで新しい橋の建設や、また大規模な商業建築などを手掛ける機会を掴んでいきます。

第5章…構造と意匠のはざまで

都市での実作を残すようになる分離派建築会のメンバー。その一方で、構造の合理性と意匠との兼ね合いの中で、彼らは葛藤していきます。構造の合理性と、建築の芸術性は一致するのか。彼らの次のステップに迫っていきます。

第6章…都市から家具 社会を貫く「構成」

昭和に入ると、白木屋百貨店などの都市的なスケールの建築も手掛けるようになります。また同時に、建築家の課題として、人口増加による大量の住宅需要にいかに応えるかがテーマともなり、住宅への興味も増していきます。

大きな建築と、小さなスケールの家具。この2つの異なるスケールを横断しながら、建築家は、建築も家具も設計していきます。そうした2つの異なるスケールを「構成」をキーワードに見ていきます。

第7章…散開、それぞれのモダニズム建築

分離派建築会の活動は、1928年の第7回が確認できる最後の活動です。8年余りの分離派建築会の活動を経て、メンバーはそれぞれの興味をいだきながら別々の道を歩んでいきます。この章では本展のエンドロールとして、昭和に入り、それぞれの活動へと歩みを進めていく彼らの方向性を示す代表的な作品を紹介していきます。

開催概要

| 展覧会名 | 分離派建築会100年 建築は芸術か? |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | 京都国立近代美術館 |

| 住所 | 606-8344 京都府左京区岡崎円勝寺町26-1 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 観覧料 |

|

| URL |

|

| 主催 | 京都国立近代美術館、朝日新聞社 |

| 後援 | 一般社団法人日本建築学会、公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人DOCOMOMO Japan、建築史学会、一般社団法人京都府建築士会 |

| 協賛 | 株式会社 アール・アイ・エー、株式会社 石本建築事務所、株式会社山田綜合設計 |

| 協力 | 一般財団法人デジタル文化財創出機構 |

| 学術協力 | 分離派100年研究会 |

イベント・講演会・グッズ・コラボ情報

◆ 過渡期の時代を考える

シンポジウム「分離派建築会 ─ モダニズム建築への道程」

2021年1月9日(土) 14:00~16:30

登壇者

田路貴浩|京都大学教授

足立裕司|神戸大学名誉教授

加藤耕一|東京大学教授

梅宮弘光|神戸大学教授

◆ ことばの後ろに回り込む

講演会「「ことば」をもった大正時代の建築家たち」

講師:本橋仁(京都国立近代美術館 特定研究員)

日時:1月16日(土) 14:00-16:00

いずれも

会場:京都国立近代美術館1階講堂+ウェブ配信

定員:50名・事前申込制

参加費無料。お申し込み、またウェブでの配信の詳細につきましては当館ホームページをご参照ください。

◆ いまの時代に再考する

ネット連載「建築はホントに芸術か? 100年目のエスキース」

講評者

中村裕太│美術家

小田原のどか│彫刻家

大室祐介│建築家

3人の作家とともに、関東平野のなかに分離派建築会の残欠を探す2日間の旅。建築が芸術としてある道を模索した分離派建築会。いまの芸術家たちの目にどう映るか。ネットでの連載企画。12月頃より当館ホームページにて随時配信を予定。

◆ 建築展を気軽に楽しむ

「マンガで見る!分離派建築会実録エピソード」

分離派建築会会員の出会いとエピソードをマンガで紹介いたします。当館ホームページで公開します。 制作=Y田Y子(漫画エッセイスト)

広報用画像一覧

分離派建築会創立時の集合写真 1920(大正9)年2月1日 写真提供:NTTファシリティーズ

分離派建築会創立時の集合写真 1920(大正9)年2月1日 写真提供:NTTファシリティーズ 後藤慶二 辰野博士作物集図 1916(大正5)年 辰野家

後藤慶二 辰野博士作物集図 1916(大正5)年 辰野家 瀧澤眞弓 卒業設計・山岳倶楽部 1920(大正9)年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

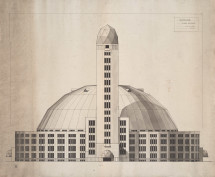

瀧澤眞弓 卒業設計・山岳倶楽部 1920(大正9)年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 山田守 卒業設計・国際労働協会 1920(大正9)年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

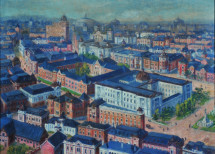

山田守 卒業設計・国際労働協会 1920(大正9)年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 平和記念東京博覧会全景図 1922(大正11)年 個人蔵

平和記念東京博覧会全景図 1922(大正11)年 個人蔵 堀口捨己設計の動力・機械館(平和記念東京博覧会 絵葉書) 1922(大正11)年 個人蔵

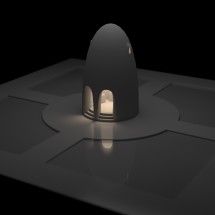

堀口捨己設計の動力・機械館(平和記念東京博覧会 絵葉書) 1922(大正11)年 個人蔵 瀧澤眞弓 山の家 模型 1921(大正10)年 再制作:1986年、瀧澤眞弓監修 個人蔵

瀧澤眞弓 山の家 模型 1921(大正10)年 再制作:1986年、瀧澤眞弓監修 個人蔵 SYMPHONY OF VOLUMES 2020(令和2)年 映像制作:戸村陽(Gehry Technologies) CGモデリング制作:長澤寛 録音、音楽制作:上村洋一 監修:田路貴浩(京都大学) 企画:本橋仁(京都国立近代美術館)

SYMPHONY OF VOLUMES 2020(令和2)年 映像制作:戸村陽(Gehry Technologies) CGモデリング制作:長澤寛 録音、音楽制作:上村洋一 監修:田路貴浩(京都大学) 企画:本橋仁(京都国立近代美術館) 岩元祿 旧京都中央電話局西陣分局 1921(大正10)年 撮影:2020(令和2)年、若林勇人

岩元祿 旧京都中央電話局西陣分局 1921(大正10)年 撮影:2020(令和2)年、若林勇人 堀口捨己 紫烟荘 1926(大正15)年 『紫烟荘図集』(洪洋社)所収 東京都市大学図書館

堀口捨己 紫烟荘 1926(大正15)年 『紫烟荘図集』(洪洋社)所収 東京都市大学図書館 蔵田周忠 聖シオン会堂 ステンドグラス 1926(大正15)年 撮影:2020(令和2)年、若林勇人

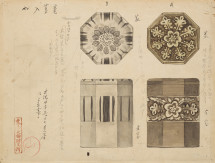

蔵田周忠 聖シオン会堂 ステンドグラス 1926(大正15)年 撮影:2020(令和2)年、若林勇人 山本鼎 八角巻煙草入れ(農民美術デザイン画) 大正時代~昭和初期 上田市立美術館

山本鼎 八角巻煙草入れ(農民美術デザイン画) 大正時代~昭和初期 上田市立美術館 堀野正雄 鉄橋に関する研究 1930-31(昭和5-6)年 個人蔵

堀野正雄 鉄橋に関する研究 1930-31(昭和5-6)年 個人蔵 山田守 東京中央電信局 1925(大正14)年 写真提供:郵政博物館

山田守 東京中央電信局 1925(大正14)年 写真提供:郵政博物館 森田慶一 京都帝国大学楽友会館 1925(大正14)年 撮影:2020(令和2)年、若林勇人

森田慶一 京都帝国大学楽友会館 1925(大正14)年 撮影:2020(令和2)年、若林勇人 石本喜久治(竹中工務店設計部) 東京朝日新聞社 1927(昭和2)年 『東京朝日新聞小観』(東京朝日新聞社)所収 個人蔵

石本喜久治(竹中工務店設計部) 東京朝日新聞社 1927(昭和2)年 『東京朝日新聞小観』(東京朝日新聞社)所収 個人蔵 堀口捨己 小出邸応接間 肘掛け椅子 1925(大正14)年/復元:1997(平成9)年 江戸東京たてもの園

堀口捨己 小出邸応接間 肘掛け椅子 1925(大正14)年/復元:1997(平成9)年 江戸東京たてもの園 石本喜久治、山口文象 白木屋百貨店 透視図 1928(昭和3)年 石本建築事務所

石本喜久治、山口文象 白木屋百貨店 透視図 1928(昭和3)年 石本建築事務所 蔵田周忠 旧米川邸 本棚 1928(昭和3)年 個人蔵

蔵田周忠 旧米川邸 本棚 1928(昭和3)年 個人蔵 大阪市電気局(大内秀一郎も関与) 大阪市立電気科学館 1937(昭和12)年 写真提供:大阪市立科学館

大阪市電気局(大内秀一郎も関与) 大阪市立電気科学館 1937(昭和12)年 写真提供:大阪市立科学館 石本喜久治 旧横須賀海仁会病院 1939(昭和14)年 撮影:2020(令和2)年 若林勇人

石本喜久治 旧横須賀海仁会病院 1939(昭和14)年 撮影:2020(令和2)年 若林勇人

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 掲載媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット5組10名様分をご提供可能

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降・Safari最新版、Android 6.0以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。