プレスリリース

UPDATE

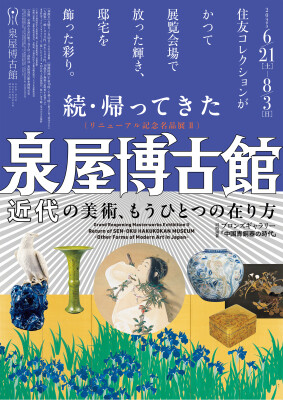

リニューアル記念名品展Ⅱ

続・帰ってきた泉屋博古館

~近代の美術、もうひとつの在り方~

泉泉屋博古館(京都・本館)では、「リニューアル記念名品展Ⅱ 続・帰ってきた泉屋博古館 ~近代の美術、もうひとつの在り方~」を2025年6月21日(土)から8月3日(日)まで開催いたします。リニューアルオープンを記念して、当館所蔵の近代美術の名品を一堂に公開いたします。近代の美術というと、必ず取り上げられるのが展覧会で華々しく発表された大作の数々です。作家が技を尽くして挑んだ展覧会出品作は、新時代の表現を切り開いてきました。住友コレクションをひもとけば、近代美術の多様だった在り方に気付かされ、さらにそれが今を生きる私たちに、美術をどう楽しむのか問いかけてきます。

板谷波山《葆光彩磁珍果文花瓶》 大正6年(1917) 泉屋博古館東京

展覧会概要

リニューアルオープンを記念して、当館所蔵の近代美術の名品を一堂に公開いたします。

近代の美術というと、必ず取り上げられるのが展覧会で華々しく発表された大作の数々です。

作家が技を尽くして挑んだ展覧会出品作は、新時代の表現を切り開いてきました。住友家の当主も、彼らの冒険心に理解を示し、多数集めています。しかしそれだけが住友の近代美術を代表する作品ではありません。たとえば、来客をもてなす場を飾るために注文された作品。制作を依頼した当主の美意識に応えようとする作家たちの挑戦は、招かれた客人の心を動かしたはずです。あるいは、仲間との交流のなかで生み出された作品。江戸時代から続く文人趣味の土壌に育まれた作品には、同好の士が集ったときの居心地の良い空気が漂います。住友コレクションをひもとけば、近代美術の多様だった在り方に気付かされ、さらにそれが今を生きる私たちに、美術をどう楽しむのか問いかけてきます。

見どころ

1.帰ってきた!近代美術の名品が! 住友の近代美術、京都へ帰省

普段は泉屋博古館東京に所蔵されている近代美術の名品が、京都へ里帰り。絵画、彫刻、工芸とジャンルを超えて作品を精選し、住友コレクションの近代美術の魅力をダイジェストでお伝えします。板谷波山、木島櫻谷の代表作はもちろん、今まで京都ではなかなかご紹介する機会に恵まれなかった作品も一堂に会します。名品との久しぶりの出会いも、意外な作品との新鮮な出会いにも、ご期待ください。

2. 帰ってきた!大阪に博覧会の熱が! 大阪と博覧会 切っても切れない関係の「原点」

EXPO2025が開催される大阪。実は大阪の発展の歴史の裏には、70年万博をはじめ「博覧会」の存在が見え隠れします。そうした大阪と博覧会の関係のはじまりは約120 年前にさかのぼります。明治36 年(1903) に大阪・天王寺で開催された第5 回内国勧業博覧会は、第1 ~4回と同じく国内産業の振興・展示披露の場でありつつ、イギリスやフランスなど海外十数カ国から出品があったことは特筆に値します。外国の参加は内国博覧会にとって初めてのことで、さながら万国博覧会の様相を呈しました。さらには夜間開場のイルミネーションが話題を呼ぶなど、前例にとらわれない数々の仕掛けが大きな注目を集め、内国博覧会史上最大の入場者数を記録しました。この大阪での成功体験が、後に日本が万博誘致へ動くきっかけとなりました。このときの遺産として天王寺公園などが今も残っていますが、住友コレクションにもこの博覧会に出陳されていた作品が多数残されています。

EXPO2025の開催を記念して、大阪と博覧会の切っても切れない関係の原点とも言うべき第5 回内国勧業博覧会の出陳作を住友コレクションからご紹介します。

3. 帰ってきた!竣工オリジナルの姿が! 再始動する山麓の美術館

大阪と博覧会の関係を語る上で忘れてはならないのが、EXPO1970。京都東山の山麓に佇む当館1号館も、実は1970 年の大阪万博開幕に合わせて誕生したのです。当時、住友グループは千里丘の万博会場に「住友童話館」を建設していましたが、それとは別に、いわば「私的パビリオン」というべき施設を京都・東山の地に建設し、万博を訪れた国内外の賓客をもてなす計画を練りました。それで誕生したのが、現在の泉屋博古館の1号館です。

単なる迎賓館ではなく、住友コレクションを代表する中国古代青銅器の永続的な収蔵・展示機能を持たせることを建設意図の根幹に据えました。その結果、仮初めの「パビリオン」として姿を消す運命にあった千里の施設とは対照的に、中国三千年の歴史を脈々と伝える青銅器を抱きながら1 号館は今日までほぼ姿を変えずに残ってきました。さらに今回のリニューアル工事では、より一層開館当初の姿に戻そうと様々な工夫を施し、次の五十年、百年を目指します。往時の万博の熱狂を今に伝える施設として、改めて建築にもご注目ください。

近代美術の、「もうひとつの在り方」とは?

第1章 「展覧会」で映えるには

明治時代、西洋から「展覧会」という仕組みがやって来ると、同時代の美術の在り方を変質させていきます。

大きな部屋で、他の作家の作品と並べられ、不特定多数の人に観覧される「展覧会」では、自然と「大会場映え」が志向されていきます。さらに審査褒賞の制度を設けたことで、作家たちの制作意欲を刺激する一方で、美術界での「立身出世」の型が定まっていきます。美術館やコレクターが作品を蒐集する際も展覧会での評価が重視され、批評家や研究者も展覧会出品作を基準に歴史を紡いでいきます。こうして今日私たちが「近代美術」と呼んでいる作品の王道とも言うべき在り方が決まってきました。当然、住友コレクションにもこのような展覧会で評価された作品が含まれています。

第2章 類は名作をもって集まる

しかしながら住友コレクションには、こうした王道的な在り方とは異なる文脈で制作、鑑賞、蒐集された近代美術の作品が数多く収められています。これを本展では、「もうひとつの在り方」と名付けてご紹介します。

たとえば、同好の仲間が集ったときに制作された作品、あるいはそうした仲間の存在を前提として生み出された作品です。 住友コレクションの場合は、代々の当主が漢籍や東洋の美術に親しんできた伝統が下地となって、文人趣味の作品が多数残されています。 こうした中国文化への造詣と憧憬を共通基盤とする、いわば閉ざされたグループにおいて楽しまれた作品には、不特定多数を相手にしなければならなかった展覧会用の作品とは異なる美の発露が見られました。

第3章 空間を飾る、客人をもてなす

さらに他にも、コレクターが具体的な何か用途を念頭に置いて集めた作品が想定されます。住友の場合は、屋敷に招いた賓客の目を楽しませるための部屋の装飾品として集めています。 なかには、作家に直接注文するような形で制作された作品も含まれ、作家には展覧会出品のときとは異なって、使用場面を想定しつつ注文主の美意識に呼応していく能力が求められました。注文主にとっても作家の美意識に共感を示し支援を重ねていくことを意味し、双方の間に交流が生まれていたことが想像されます。

魅力的な近代美術の作品は、決して展覧会場だけで生まれたわけではないということを、逆説的ではありますが本展覧会を通して感じ取っていただき、両方の性質を合わせ持つ住友の近代美術コレクションの面白さをご紹介できれば幸いです。

(左)泉屋博古館 外観

(右)前庭『泉屋博古の庭』(植治11代小川治兵衞)

住友コレクションの多くは、住友家第15代当主・住友吉左衞門友純(すみともきちざえもんともいと)〔号 : 春翠(しゅんすい1864~1926)〕によって明治時代中頃から大正時代にかけて集められたもので、特に、中国古代青銅器のコレクションは質と量ともに世界有数の青銅器コレクションとして高く評価されています。現在は青銅器のほか、中国・日本書画、西洋絵画、近代陶磁器、茶道具、文房具、さらには能面・能装束など、幅広い領域にわたる作品3,500件(国宝2件、重要文化財19件、重要美術品60件を含む)以上を有し、京都と東京の2都市で住友コレクションの魅力を発信する施設として運営しています。

現在の施設は1970年、大阪で開催された日本万国博覧会に向け世界各国から訪れる人々をもてなす迎賓館として誕生しました。建設から50余年の年月を経た古い設備を刷新し、現代のスタイルに対応した快適な観賞空間とするため、一年間の休館期間を設けて改修工事を行いました。2025年春、ふたたび関西において万国博覧会が開催される年に、満を持してリニューアルオープンいたします。

開催概要

| 展覧会名 | 続・帰ってきた泉屋博古館 ~近代の美術、もうひとつの在り方~ |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | 泉屋博古館 |

| 住所 | 606-8431 京都府京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町24 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 観覧料 |

|

| TEL | 075-771-6411 |

| URL |

|

| SNS | |

| 交通案内 地下鉄 *東西線「蹴上」駅から徒歩約20分 *烏丸線「丸太町」駅1番出口から京都市バス93・204系統 京都市バス 5・93・203・204系統「東天王町」下車、東へ徒歩200メートル 32系統「宮ノ前町」下車すぐ *JR・新幹線・近鉄電車「京都」駅から 5系統 *阪急電車「烏丸」駅24番出口から 32・203系統 *京阪電車「三条」駅8番出口から 5系統 |

|

会期中の催し

講演会 EXPO2025開催記念講演会「博覧会と住友」

講師:牧知宏氏(住友史料館主席研究員)

日時:7月20日(日)午後2時開始(90分予定)

※先着予約制(6月21日10時より受付開始) 当館WEB サイトにて受付

スライドトーク「住友コレクションの“美術家列伝”」シーズン1

日時:

6月28日(土)「やっぱり知りたい狩野芳崖」椎野晃史(泉屋博古館東京主任学芸員)

7月5日(土)「みんな知っている板谷波山」森下愛子(泉屋博古館東京主任学芸員)

7月21日(月・海の日)「だれも知らない河久保正名」野地耕一郎(泉屋博古館東京館長)

7月26日(土)「知っている人は知っている野口小蘋」田所泰(泉屋博古館東京学芸員)

※各回午後2時開始(60分予定)。

※予約不要。当日午前10時から当館受付にて整理券配布。

※午後1時30分開場。座席は先着自由席。

※整理券をお持ちの方は、発行当日に限って再入館が可能です。

展示解説

講師:竹嶋康平(当館学芸員)

日時:7月2日(水)、7月11日(金)、7月31日(木)

※各回午前11時開始(40分予定)。

※予約不要。当日午前10時から当館受付にて整理券配布。

※10時45分開場。座席は先着順自由席。

ふらっと泉屋八景めぐり 学芸員ガイドツアー

日時:7月18日(金)午前11時開始

※定員15名

※予約不要・先着順

展示や美術作品だけでなく、少し懐かしさを覚える昭和レトロな建築、東山を借景に取り込んだ緑美しい庭園も楽しんでいただきたい当館。その魅力をお伝えするため、館内8ヶ所の「景勝」をめぐり、ガイドいたします。

広報用画像一覧

板谷波山《葆光彩磁珍果文花瓶》 大正6年(1917) 泉屋博古館東京

板谷波山《葆光彩磁珍果文花瓶》 大正6年(1917) 泉屋博古館東京 木島櫻谷《燕子花図屏風》 大正6年(1917) 泉屋博古館東京

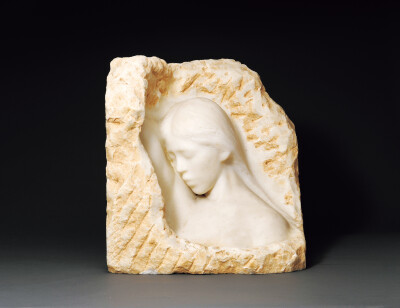

木島櫻谷《燕子花図屏風》 大正6年(1917) 泉屋博古館東京 北村四海《蔭》 明治44年(1911) 泉屋博古館東京

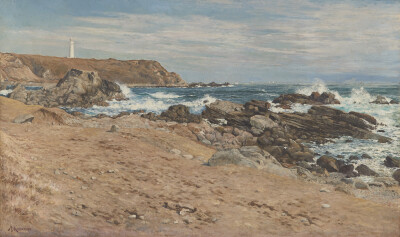

北村四海《蔭》 明治44年(1911) 泉屋博古館東京 河久保正名《海岸燈台ノ図》 明治35年(1902) 泉屋博古館東京

河久保正名《海岸燈台ノ図》 明治35年(1902) 泉屋博古館東京 富田范溪《鰻籠》 大正3年(1914) 泉屋博古館東京

富田范溪《鰻籠》 大正3年(1914) 泉屋博古館東京 二代井上良斎《巌上白鷲置物》 明治時代 19世紀 泉屋博古館東京

二代井上良斎《巌上白鷲置物》 明治時代 19世紀 泉屋博古館東京 三代清風与平《青磁瓜虫彫文花瓶》 明治36年(1903) 泉屋博古館東京

三代清風与平《青磁瓜虫彫文花瓶》 明治36年(1903) 泉屋博古館東京 岸田劉生《塘芽帖》 昭和3年(1928)頃 泉屋博古館東京

岸田劉生《塘芽帖》 昭和3年(1928)頃 泉屋博古館東京 板谷波山《彩磁更紗花鳥文花瓶》 大正8年(1919) 泉屋博古館東京

板谷波山《彩磁更紗花鳥文花瓶》 大正8年(1919) 泉屋博古館東京 山崎朝雲《竹林の山濤》 大正元年(1912) 泉屋博古館東京

山崎朝雲《竹林の山濤》 大正元年(1912) 泉屋博古館東京

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 広報用画像1点以上を使用し、ご紹介いただいた媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット5組10名様分、10組20名様分のいずれかをご提供可能

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- 泉屋博古館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

- ログインされていない場合は、

ログインの上、お申込み画面にお進みください。 - ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降・Safari最新版、Android 6.0以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。