プレスリリース

UPDATE

ライトアップ木島櫻谷II

― おうこくの線をさがしに 併設四季連作屏風

泉屋博古館東京にて、企画展「ライトアップ木島櫻谷II― おうこくの線をさがしに 併設四季連作屏風」を2025年4月5日(土)より開催いたします。木島櫻谷の絵画表現の特質をライトアップする展覧会シリーズ「ライトアップ木島櫻谷」のPartⅡ。今回は特に、櫻谷の人物画にスポットをあてるとともに、まさしく山のように遺された櫻谷の写生帖をいつもより増量して展示し、櫻谷の線描の妙を探訪します。併せて、公益財団法人住友財団が推進してきた文化財維持・修復事業助成により蘇った作品を展示し、文化財修復の最前線を紹介します。

木島櫻谷《唐美人》(部分)大正時代・20世紀 泉屋博古館東京

展覧会概要

大正中期に大阪・天王寺の茶臼山に建てられた住友家の本邸を飾るため、木島櫻谷(1877-1938)によって描かれた「四季連作屏風」を全点公開し、櫻谷の絵画表現の特質をライトアップする展覧会シリーズ「ライトアップ木島櫻谷」のPartⅡ。今回は特に、《かりくら》や《唐美人》をはじめとする櫻谷の人物画にスポットをあてるとともに、まさしく山のように遺された櫻谷の写生帖をいつもより増量して展示し、櫻谷の線描の妙を探訪します。写生する線のスピード感と臨場感、本画には息の長い繊細な線からフリーハンドによる粗放ながら的確な線まで、それは息を飲むほど美しく、その大胆さには溜息をつくほどです。

併せて、公益財団法人住友財団が推進してきた文化財維持・修復事業助成により蘇った作品から、14世紀に描かれた仏画《十一面観音菩薩像》と、狩野山雪の代表作《歴聖大儒像》を展示し、文化財修復の最前線を紹介します。

展示構成

1. 櫻谷の写生帖、なんども繰り返し写した線の軌跡。

木島櫻谷は写生について、「写生とは何度も繰り返し実物に接し、そのイメージを頭に留めるためのもので、たとえ写生帖が手もとになくても、ありありとその姿を思い浮かべられるようにならなければいけない」と語り、600冊を超える数の写生帖類を遺しています。

明治25年(1892)に今尾景年(1845-1924)の門に入った直後から、櫻谷は景年塾の写生会や写生旅行に参加し、また日常生活のなかでも素材を見つけては写生に励みました。年代を追って櫻谷の写生を眺めてみると、短い線を重ねて正確にかたちを写し取ることに腐心していた段階から、次第に線が伸びやかに、また側筆を活かした表現が見られるようになり、さらに筆数を減らして対象の動きや存在そのものを写し取るクロッキー的な描写へと変化していくようすが見て取れます。

ここでは大量に遺された櫻谷の写生帖をいつもより増量して並べ、櫻谷が対象をどのように捉え、写し取ろうとしたのか、その線の軌跡をたどります。

2. 息遣い、感情、存在感…、櫻谷の線は語る。

櫻谷が絵を学びはじめた頃の京都では、なによりも運筆が重視され、師の手本をもとに徹底した修練が行われました。景年塾で定期的に開かれた研究会では、師や先輩たちに批評されながら筆をふるう席上揮毫が行われ、筆づかいの向上が図られました。そうした環境のなかで磨かれた櫻谷の運筆。そこから生み出される線は実に多彩な表情を持ち、対象のかたちを写し出すことはもちろん、その存在感や息づかい、ときには感情までもを描き出します。

ここではそんな線による表現が駆使された人物画にスポットをあて、櫻谷作品における線の妙を紹介します。人物画は、顔や手足を描く輪郭線に、着衣を描く衣紋線、さらに髪の毛や眉、睫毛を描く毛描きなど、多彩な線の組み合わせによって出来ています。その線も決して一様ではなく、たとえばおなじ衣紋線でも、作品によって表現に違いが見られます。こうした線による巧みな表現は、櫻谷が得意とした動物画にも生かされ、荒々しい息づかいや勇猛な力強さが描出されています。

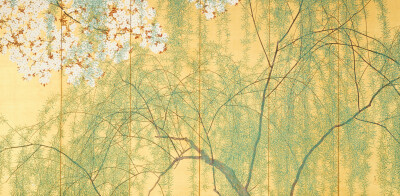

3. 線がおりなすハーモニー、住友家本邸を飾った四季連作屏風。

住友家の十五代当主・住友吉左衞門友純(号・春翠、1864-1926)は大正中期、新たに天王寺茶臼山の地に邸宅を造営しました。約2万坪の敷地には書院造風の棟々が並び、もてなしの中心となった表書院はあわせて54畳の広さがあったといいます。その空間を飾るため、櫻谷に依頼されたのが四季連作屏風の制作でした。通常の屏風よりもひとまわり大きな画面には、金地に濃彩で柳桜に燕子花、菊に梅といった四季のモチーフが表され、大正期に流行した「琳派風」を意識しながらも、油彩画のような絵の具の扱いや、写生に基づく描写が見られるなど、独創的な表現が凝らされています。

線もまた、本作の見どころのひとつ。柳の枝や葉がおりなす曲線、燕子花の葉が描く軌道は、少しずつ変化しながら、絶妙なリズムと躍動感を画面にもたらしています。菊の葉脈は太い主脈から葉先へ向かって細く繊細な線となり、梅の枝は雪の重みをものともしない生命の力強さを感じさせます。櫻谷の線の妙は、花木図においても健在です。

開催概要

| 会期 |

|

|---|---|

| 会場 | 泉屋博古館東京 |

| 住所 | 106-0032 東京都港区六本木1丁目5番地1号 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入館料 |

|

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| URL |

|

| SNS | |

| 主催 | 公益財団法人泉屋博古館 毎日新聞社 |

同時開催

特集展示「住友財団助成による文化財修復成果―文化財よ、永遠に 2025」

主催:公益財団法人泉屋博古館、公益財団法人住友財団

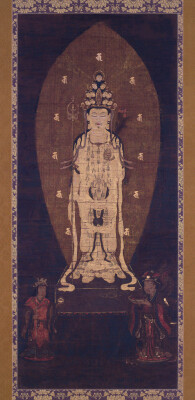

今に伝わる文化財は、その時代の修復や保存技術によって守られ、長い間の劣化や天災による損傷をくぐり抜けてきました。しかし、さらに長い時に耐え、次代に文化財を継承していくことは容易ではありません。今回の特集展示では、公益財団法人住友財団が推進してきた文化財修復助成により近年蘇った狩野山雪筆《歴聖大儒像》と《十一面観音菩薩像》を紹介します。

現在、筑波大学附属図書館に所蔵されている狩野山雪筆《歴聖大儒像》は、寛永9年(1632)に朱子学派儒学者・林羅山の求めに応じて描かれました。本作は同時代の文献史料に恵まれ、発注者などの制作状況や今日に至る伝来が詳細に判明する点において極めて重要な文化財です。またケルン東洋美術館が所蔵する《十一面観音菩薩像》は、細やかな截金文様が施された長谷寺式十一面観音像の優品です。同作は過去に展示の利便性から額装へと改装されましたが、今回の修理では保存の観点から掛幅装に戻すことになりました。

本展ではこれら文化財の修復過程とともに、修復に使用された道具類や旧表装部材なども交え、紹介します。

広報用画像一覧

木島櫻谷《秋草図》(左隻)大正12年(1923)泉屋博古館東京

木島櫻谷《秋草図》(左隻)大正12年(1923)泉屋博古館東京 木島櫻谷《秋草図》(右隻)大正12年(1923)泉屋博古館東京

木島櫻谷《秋草図》(右隻)大正12年(1923)泉屋博古館東京 木島櫻谷《唐美人》大正時代・20世紀 泉屋博古館東京

木島櫻谷《唐美人》大正時代・20世紀 泉屋博古館東京 木島櫻谷《唐美人》(部分)大正時代・20世紀 泉屋博古館東京

木島櫻谷《唐美人》(部分)大正時代・20世紀 泉屋博古館東京 木島櫻谷《帰農図》大正元年(1912)泉屋博古館東京

木島櫻谷《帰農図》大正元年(1912)泉屋博古館東京 木島櫻谷《写生帖》より「村婦」明治39年(1906)櫻谷文庫

木島櫻谷《写生帖》より「村婦」明治39年(1906)櫻谷文庫 木島櫻谷《写生帖》より「狩衣姿の写生」明治時代 櫻谷文庫

木島櫻谷《写生帖》より「狩衣姿の写生」明治時代 櫻谷文庫 木島櫻谷《かりくら》(左幅)明治43年(1910)櫻谷文庫

木島櫻谷《かりくら》(左幅)明治43年(1910)櫻谷文庫 木島櫻谷《かりくら》(右幅)明治43年(1910)櫻谷文庫

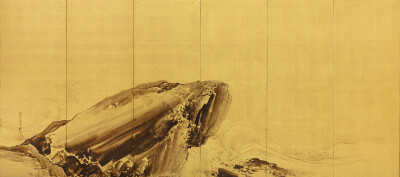

木島櫻谷《かりくら》(右幅)明治43年(1910)櫻谷文庫 木島櫻谷《猛鷲波濤図屏風》(左隻)明治36年(1903)泉屋博古館(撮影:深井純)

木島櫻谷《猛鷲波濤図屏風》(左隻)明治36年(1903)泉屋博古館(撮影:深井純) 木島櫻谷《猛鷲波濤図屏風》(右隻)明治36年(1903)泉屋博古館(撮影:深井純)

木島櫻谷《猛鷲波濤図屏風》(右隻)明治36年(1903)泉屋博古館(撮影:深井純) 木島櫻谷《柳桜図》(左隻)大正6年(1917)泉屋博古館東京

木島櫻谷《柳桜図》(左隻)大正6年(1917)泉屋博古館東京 木島櫻谷《柳桜図》(右隻)大正6年(1917)泉屋博古館東京

木島櫻谷《柳桜図》(右隻)大正6年(1917)泉屋博古館東京 《十一面観音菩薩像》南北朝時代(14世紀)ケルン東洋美術館

《十一面観音菩薩像》南北朝時代(14世紀)ケルン東洋美術館

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 広報用画像1点以上を使用し、ご紹介いただいた媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット5組10名様分、10組20名様分のいずれかをご提供可能

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- 泉屋博古館東京の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

- ログインされていない場合は、

ログインの上、お申込み画面にお進みください。 - ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降・Safari最新版、Android 6.0以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。