プレスリリース

UPDATE

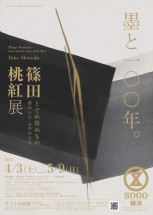

篠田桃紅展

とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち

そごう美術館(神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 6階)にて、篠田桃紅の画業を辿る「篠田桃紅展 とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち」を2021年4月3日(土)より2021年5月9日(日)まで、開催いたします。本展では、桃紅が日本古典文学と書法を学び出発した初期の作品から、文字を離れて墨の色や線を追求し、独自の抽象表現を確立したニューヨークでの挑戦とその後、そして余分なものを極限まで削ぎ落として新たな形に昇華し、一瞬の「心のかたち」を追求し続けた近年までの変遷を、約80点の作品と資料を通して辿ります。

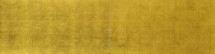

《君に》 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 65.0×50.0cm 墨、金泥、和紙

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

新着情報

- 【追悼】2021年3月1日、本展の開催を楽しみにしておられました篠田桃紅先生が、107歳で旅立たれました。謹んで哀悼の意を表します。幼少より墨に親しみ、独自の表現世界を追求、文字から抽象へとその表現を推し進め、墨の新しい可能性を発見する営みを休むことなく続け、その孤高の仕事は最後まで衰えることはありませんでした。墨と寄り添い生きた篠田桃紅の表現の変遷をぜひご覧ください。

展覧会概要

篠田桃紅は、文字の形にとらわれない水墨抽象画という独自のスタイルを確立し、常に新しい表現に挑戦し続けてきました。自然や時代の変化の中に漂いうつろう「とどめ得ぬもの」に寄り添い、そこに見出した一筋の「墨いろ」の線は、無限の広がりを感じさせるリズムを奏でます。

本展では、桃紅が日本古典文学と書法を学び出発した初期の作品から、文字を離れて墨の色や線を追求し、独自の抽象表現を確立したニューヨークでの挑戦とその後、そして余分なものを極限まで削ぎ落として新たな形に昇華し、一瞬の「心のかたち」を追求し続けた近年までの変遷を、約80点の作品と資料を通して辿ります。

篠田桃紅(しのだ・とうこう)

美術家。1913年中国・大連生まれ。5歳の頃から父に書の手ほどきを受けて墨と筆に触れ、以後独学で書を極める。戦後、文字を解体し、墨で抽象を描き始める。1956年単身渡米、ニューヨークを拠点に、ボストン、シカゴ、パリなどで個展を開催し、欧米のアートシーンを牽引。1966年来日したザ・ビートルズは宿泊ホテルに飾られていた桃紅作品に感銘を受け、同じ筆を買い求めたという。2005年「世界が尊敬する日本人100人」に選ばれる。建築に関わる仕事や東京・増上寺大本堂の襖絵などの大作、装丁、題字、ベストセラーとなった著書など、活動は多岐にわたり、作品は国内外に多数収蔵されている。

一瞬にして去る風の影、

散る花、木の葉、人の生、

この世の「とどめ得ないもの」への、

私流の惜しみかた、それが私の作です

Fleeting forms, gone in a moment

Flowers, leaves of trees, human lives -scattered

My works reflect the way

I hold dear the transient things of this world

初期から書や文字の表現に限界を感じ始めた頃の作品

第1章 文字を超えて(渡米以前) -1955

1913年、満洲で生まれたことから満洲子(ますこ)と名付けられた篠田桃紅。2歳で日本に戻り、5歳から父の手ほどきで書を学び、漢詩や和歌などの古典や教養を身に付けた。19歳頃、与謝野晶子の弟子である中原綾子から短歌の指導を受け、22歳で書を教え始め独立した。既存の書の枠を超えた作品の数々を発表した27歳の初個展では、「根無し草」と評されるも、独自の書として認められたと捉えた桃紅は、独自の創造の世界、そして自らの進むべき道を見出していく。

渡米から帰国後、墨を使った独自の表現スタイルを確立

第2章 渡米─新しいかたち 1956-60年代

日本の文字、書の枠を超えた桃紅。作品を見る時、日本人は文字の形と意味を探してしまうが、文字の意味から入らない海外ではどう評価されるのか、墨の美しさそのものを見てほしいという想いもあり、自信と確信を得るために、単身渡米した。抽象表現主義に沸き立つ時代、同じ思いを持ったアーティストたちが集うニューヨーク。桃紅が探求していた表現は、時間的なものを線一本で描くことであった。ニューヨークを拠点に欧米各地で発表を続け、「絵画」作品として高い評価を受けることとなる。

情感的な抽象から、よりシンプルに昇華された抽象へ

第3章 昇華する抽象 1970-80年代

充実したアメリカでの活動が2年で終わったのはなぜか。それは気候によるものだった。アメリカの乾いた気候では、紙の上で墨は滲まずにかすれてしまうのである。日本の湿潤な環境でのみ墨は生きると悟った桃紅は、再び日本で制作を始める。左右分割、明暗対照、朱の赤の効果などが現れる70年代、縦に走る力強い連続線など洗練された80年代と、抽象の形を昇華させ、墨の持つ特性を生かした独自のスタイルを確立していく。

独創性を確立しながらも常に新たな造形を模索し続けた桃紅

第4章 永劫と響き合う一瞬のかたち 1990年代以降

金や銀が多用され、金泥や銀泥、朱などが加わるようになると、画面はやわらかくなり、また墨の画面に光が入ることによって、さらに奥行が生まれるようになっていった。余分なものがすべて削ぎ落とされ、凝縮された一筋の線が確かな存在感を示している。桃紅の追求は最後まで続いた。

開催概要

| 展覧会名 | 篠田桃紅展 とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | そごう美術館 |

| 住所 | 220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 6階 Google Map |

| 展示室 | そごう美術館(横浜駅東口・そごう横浜店6階) |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入館料 |

|

| TEL | 045-465-5515 |

| URL |

|

| 主催 | そごう美術館 |

| 後援 | 神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会 |

| 企画協力 | 公益財団法人岐阜現代美術財団、鍋屋バイテック会社 |

| 協賛 | (株)そごう・西武 |

広報用画像一覧

《君に》 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 65.0×50.0cm 墨、金泥、和紙

《君に》 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 65.0×50.0cm 墨、金泥、和紙 《秘抄》 1971年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 167.0×130.2cm 墨、朱、銀泥、銀地、和紙

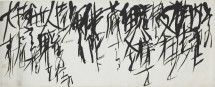

《秘抄》 1971年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 167.0×130.2cm 墨、朱、銀泥、銀地、和紙 《時間》 1958年 鍋屋バイテック会社蔵 69.0×62.8cm 墨、和紙

《時間》 1958年 鍋屋バイテック会社蔵 69.0×62.8cm 墨、和紙 《風の影》 1994年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 85.0×180.0cm 墨、朱、金泥、銀泥、銀地、和紙

《風の影》 1994年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 85.0×180.0cm 墨、朱、金泥、銀泥、銀地、和紙 《行人》 1965年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 193.0×129.5cm 墨、銀泥、緑青、和紙

《行人》 1965年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 193.0×129.5cm 墨、銀泥、緑青、和紙 《百》 2012年 鍋屋バイテック会社蔵 210.0×150.0cm 墨、銀泥、金地、和紙

《百》 2012年 鍋屋バイテック会社蔵 210.0×150.0cm 墨、銀泥、金地、和紙 《熱望》 2001年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 150.0×100.0cm 墨、朱、銀地、カンヴァス

《熱望》 2001年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 150.0×100.0cm 墨、朱、銀地、カンヴァス 《月読み》 1978年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 149.0×104.0cm 墨、銀泥、銀地、和紙

《月読み》 1978年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 149.0×104.0cm 墨、銀泥、銀地、和紙 《一瞬》 2012年 鍋屋バイテック会社蔵 60.0×240.0cm 墨、金泥、銀地、和紙

《一瞬》 2012年 鍋屋バイテック会社蔵 60.0×240.0cm 墨、金泥、銀地、和紙 《永劫》 2012年 鍋屋バイテック会社蔵 60.0×240.0cm 墨、銀泥、金地、和紙

《永劫》 2012年 鍋屋バイテック会社蔵 60.0×240.0cm 墨、銀泥、金地、和紙 《星霜》 1954年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 140.0×69.0cm 墨、和紙

《星霜》 1954年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 140.0×69.0cm 墨、和紙 《伝》 1954/55年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 244.0×54.0cm 墨、和紙

《伝》 1954/55年 公益財団法人岐阜現代美術財団蔵 244.0×54.0cm 墨、和紙 《萩原朔太郎 詩》 1950-54年 鍋屋バイテック会社蔵 69.0×173.5cm 墨、和紙

《萩原朔太郎 詩》 1950-54年 鍋屋バイテック会社蔵 69.0×173.5cm 墨、和紙 篠田桃紅 ニューヨークにて 1956年 撮影:HAMS NAMUTH

篠田桃紅 ニューヨークにて 1956年 撮影:HAMS NAMUTH 篠田桃紅 アトリエにて 2010年

篠田桃紅 アトリエにて 2010年

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- そごう美術館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降・Safari最新版、Android 6.0以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。